Der Ort

Steelopolis

Das Glanzlicht der Intervall-Serie, der workshop ‚Steelopolis', wäre ohne die Fähigkeiten und Kenntnisse - und hier sind nicht nur schöngeistige Kenntnisse, sondern auch handwerkliche Fähigkeiten und vor allem die soziale Kompetenz gemeint, die die Organisatoren in den vorangegangenen Veranstaltungen gewinnen konnten - und nicht zuletzt ohne die vielen begleitenden Ausstellungen, Symposien und Veröffentlichungen kaum in der Lage gewesen, einen so breiten Radius zu spannen, wie es letztlich 1990 dann doch gelungen ist.

Besucheransturm am Tag der Offenen Tür

Ästhetische Interpretationen der Völklinger Eisenhütte als Film-, Theater-, Tanz- und Musikdarbietungen hatten zwar seit Werksschließung und Ratifizierung des Denkmalschutzes bereits mehrfach als Eintritt kostende, geschlossene Veranstaltungen stattgefunden, aber nicht auf dem eigentlichen Werksgelände. Die Singularität der alten Hermann-Röchling-Eisenhütte, die das Stadtbild von Völklingen prägende, markante Silhouette von Hochöfen, Winderhitzern und Schloten mitsamt ihrer funktionalen Peripherie aber lag vier lange Jahre, von 1986 bis zum workshop Steelopolis 1990, hermetisch abgesperrt und für niemanden zugänglich draußen vor und war zum Objekt wildester Spekulationen geworden, die sich in ihrer Widersprüchlichkeit gegenseitig blockierten.

Das einleitende Symposion in der Gasgebläsehalle

Den Veranstaltern von Steelopolis gelang es dann, dem hohen Erwartungsdruck mit einem breiten Bündnis der verschiedenen Interessensträger entgegen zu kommen. Ein einleitendes Symposion eröffnete die diskursive Grundlage, ehemalige Hüttenarbeiter waren ebenso in die Organisation eingebunden, wie Stadt- und Landespolitiker. Kunstvereine fanden im workshop ihr Forum und regionale Privatpersonen bereicherten mit ihren Fund- und Sammelstücken die künstlerischen Interventionen des workshops.

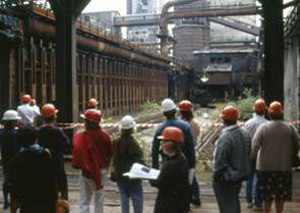

Besuchergruppe in der Kokerei

Allein der erste ‚Tag der Offenen Tür' zog schon mehr als 5000 Besucher an. Mit Steelopolis konnte 1990 erstmals nicht nur bewiesen werden, dass sich kommunale, künstlerische, wissenschaftliche und wirtschaftliche Interessen durchaus zusammenführen lassen, sondern auch, dass kooperative Kulturarbeit und künstlerische Interventionen in der Lage sind, bei komplexen, in sich widersprüchlichen gesellschaftlichen Gemengelagen auf Konsensbildung und Zielfindung hinzuwirken.

(oben links) Zeitenwende (Projekt: Schneider) // (oben rechts) Kreuzweg (Projekt und Performance: Hewaldt) // (unten) Muttertag: Gestickte Rosenbilder im Durchgang zur Kokerei (Beitrag einer Völklinger Hausfrau)

Die grandiose alte Eisenhütte, die sich bis zum Start des workshops tatsächlich nur noch als ein mit Hundestaffeln wachmanngeschütztes No-Go-Areal darstellte, das zwar auf Grund seiner schieren Größe nicht aus dem Stadtbild, wohl aber mehr und mehr aus dem öffentlichen Bewußtsein schwand, erfährt 1990 durch die vielen künstlerischen Interventionen und den einladenden Charakter von Steelopolis einen so gewaltigen Schub an positiver Konnotation, dass die Völklinger Hütte 1994 dann in die Liste des Weltkulturerbes Eintrag findet. Die Pfade, die die ersten Steelopolitaner durch die rostige Wildnis gefunden haben, sind inzwischen mit Geländern gesichert, die Leitern durch Treppen ersetzt, Informationstafeln erklären die technischen Ortsspezifika und Monitore zeigen wie es war, als die Feuer hier noch brannten.

Ausgeröchelt? (Projekt und Performance: Schneider)

Ulrich Puritz, Armin Schmitt, Ingo Schneider und die Verfasserin, die die gesamten Steelopolis-Aktivitäten auf den Schultern hatten, sind sich sicher, ein wenig zu dem gewaltigen Erfolg beigetragen zu haben, dass die Völklinger Eisenhütte, die in der öffentlichen Diskussion nur noch als Kostenfaktor und kontaminiertes Rostproblem zu existieren schien, heute in ihrer genialen Ingenieurbaukunst wieder als Meisterwerk der Eisenverhüttung wahrgenommen werden kann.

Detail: Das Schraubenschach zeigt ‚schachmatt', auf dem Stuhl das Werkbuch vom letzten Schichtwechsel vor Werksschließung